軽トラックは単なる移動や運搬の道具にとどまらず、オーナーの個性を反映するキャンバスにもなり得ます。仕事の相棒だからこそ、こだわりたいと考える方も多いでしょう。特に、車両全体の印象を劇的に変える足回りのカスタム、その中でもインチアップは、多くのオーナーが関心を寄せる人気のメニューです。しかし、見た目の向上と引き換えに、「このタイヤとホイールの組み合わせで、本当に車検は大丈夫だろうか?」という大きな不安がつきまといます。

例えば、標準の12インチから人気の13インチや14インチへとタイヤホイールを交換し、さらに力強い印象を与えるオフロードタイヤや、見るからにワイルドなマッドタイヤ、ブロックタイヤを装着したいという願望は自然なことです。ですが、忘れてはならないのが、軽トラックにはltタイヤという貨物車専用の規格が存在し、プライという独自の強度基準が設けられているという事実です。一般的な乗用車用の普通タイヤ(ラジアルタイヤ)を流用することは果たして許されるのでしょうか。

さらに、車検における検査官の目は、タイヤはみ出しといった保安基準違反に厳しく注がれます。また、近年の自動車業界のトレンドであるスペアタイヤなしの仕様は、働くクルマである軽トラにも適用されるのか、など具体的な疑問は後を絶ちません。この記事では、そのような軽トラのタイヤと車検に関するあらゆる疑問点を一つひとつ丁寧に掘り下げ、あなたが安心してカスタムを楽しむための正確な知識を網羅的に解説します。

- 軽トラ用タイヤの基本的な規格や基準がわかる

- インチアップや乗用車用タイヤを装着する際の注意点がわかる

- 保安基準に適合するタイヤ・ホイールの選び方がわかる

- 用途別のおすすめタイヤ(オフロード・マッドなど)の特徴がわかる

軽トラタイヤの車検対応で知るべき基本

- 軽トラ専用のltタイヤとは

- 強度を示すプライという規格

- 主流であるラジアルタイヤの特徴

- 普通タイヤを履かせる際の条件

- インチアップとタイヤホイール選び

軽トラ専用のltタイヤとは

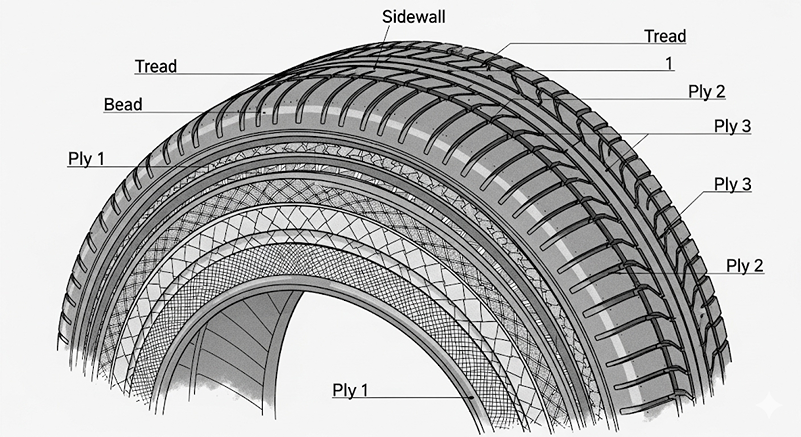

軽トラックのタイヤの側面(サイドウォール)を注意深く見ると、「LT」というアルファベットが刻印されているのが分かります。これは「Light Truck」の略称であり、このタイヤが小型トラックやバンといった商用・貨物車両のために特別に設計された製品であることを明確に示しています。

その最大の理由は、軽トラックの使命が「荷物を安全に運ぶこと」にあるためです。乗用車が主に人の移動を目的とし、乗り心地や静粛性を重視するのに対し、軽トラックは最大積載量である350kgもの荷物を積んだ状態で、安定して走行・制動できなければなりません。この過酷な使用環境に応えるため、LTタイヤは乗用車用タイヤとは比較にならないほどの高い耐久性と強度を備えています。具体的には、タイヤの骨格にあたる内部のカーカスやベルトといった構造部材が強化されており、高めの空気圧設定にも耐えうる頑丈な設計となっています。

軽トラの代表的な標準タイヤサイズである「145R12 6PR LT」は、このLT規格の典型例です。愛車の性能を100%引き出し、何よりも安全を確保するためには、このLT規格が軽トラタイヤの基本中の基本であると深く理解しておくことが、カスタムを始める上での第一歩となります。

ポイント:設計思想の違い

乗用車用タイヤが快適性を追求する一方で、LTタイヤは実用性と安全性を最優先に開発されています。この根本的な設計思想の違いが、タイヤの構造や性能に大きく反映されているのです。

強度を示すプライという規格

LTタイヤのサイズ表記の中で、特に重要な意味を持つのが「PR」という記号です。これはプライレーティング(Ply Rating)の頭文字を取ったもので、そのタイヤがどれほどの強度を持っているかを示す、貨物用タイヤならではの重要な指数です。

もともと「プライ」とは、タイヤの骨格を形成するカーカスコードと呼ばれる布製の層を指し、昔はこの層を何枚重ねているかでタイヤの強度を示していました。しかし、タイヤ製造技術の目覚ましい進歩により、より少ない層の枚数でも昔の多層構造と同等以上の強度を確保できるようになりました。そのため、現在では実際の層の枚数ではなく、「〇〇枚分の強度に相当する」という意味合いの強度指数として「PR」という単位が使われています。

多くの軽トラで採用されている「6PR」規格は、タイヤ1本(単輪)あたり450kgまでの重さに耐えられる能力があることを示します。これは、車両重量(約700~800kg)+乗員2名(約110kg)+最大積載量(350kg)の合計重量を4本のタイヤで支える上で、十分なマージンを持った設計です。より重い荷物を運ぶダンプ仕様車などでは、さらに強力な「8PR」(最大負荷能力520kg)が採用されることもあります。

補足:国際規格「ロードインデックス(LI)」への移行

近年、タイヤの性能表記は国際的な標準規格に準じる流れが進んでいます。その中で、強度を示す基準もPRからロードインデックス(LI)へと移行しつつあります。例えば、従来の「145R12 6PR」は、現在では「145/80R12 80/78N」という表記で販売されていることが多くなりました。この「80/78」がLIにあたり、単輪使用時(80)は450kg、後輪がダブルタイヤの複輪使用時(78)は425kgの負荷能力があることを示しており、「6PR」と互換性があります。

主流であるラジアルタイヤの特徴

現在、新車で販売されている軽トラックに標準装着されているタイヤは、その全てがラジアルタイヤです。ラジアルタイヤとは、タイヤの骨格であるカーカスが、タイヤの中心から放射状(Radial)に、つまり進行方向に対して直角に配置された構造を持つタイヤを指します。

このラジアル構造は、かつて主流であったバイアスタイヤ(カーカスが斜めに交差する構造)と比較して、性能面で数多くのメリットをもたらしました。最大の特長は、トレッドと呼ばれる路面との接地面が、ベルトという強力な補強層によって支えられている点です。これにより、走行中にタイヤが変形しにくく、常に安定した接地面を確保できます。その結果、優れた操縦安定性を実現し、カーブを曲がる際のグリップ力も格段に向上しました。

さらに、ラジアルタイヤは転がり抵抗が少ないため、燃費性能の向上にも貢献します。また、構造的に発熱しにくく、高速走行時の耐久性にも優れています。乗り心地や静粛性といった快適性能もバイアスタイヤを大きく上回っており、現代の多様な道路環境において、最もバランスの取れた高性能なタイヤ構造として、商用車から乗用車まで幅広く採用されています。

もし昔のバイアスタイヤを履いた軽トラを運転した経験をお持ちなら、現代のラジアルタイヤ装着車の直進安定性や静かさには目を見張るものがあるはずです。日々の技術革新が、私たちの「働くクルマ」をより安全で快適なものへと進化させているのですね。

普通タイヤを履かせる際の条件

「軽トラをおしゃれにカスタムしたいけれど、LTタイヤはデザインが限られる…」そんな悩みから、デザインやブランドが豊富な乗用車用の普通タイヤに交換したいと考える方は後を絶ちません。結論から述べると、厳格な条件をクリアすれば、乗用車用タイヤを装着して車検を通過させることは法的に可能です。

この背景には、平成26年(2014年)に行われた国土交通省による車両保安基準の改正があります。この改正により、貨物車であっても、装着するタイヤが車両の最大軸重を支えるのに十分な負荷能力を有していれば、LTタイヤでなくてもよいと明確化されました。その際に最も重要な判断基準となるのが、ロードインデックス(LI)です。

ロードインデックスとは、規定の条件下でタイヤ1本が支えることができる最大負荷能力を指数化した数値です。この数値が、「車両総重量時における軸重」を上回っている必要があります。軸重は車検証で確認できますが、これは空車時の数値です。実際に必要なLIを知るには、乗員や最大積載物を積んだ状態での軸重を考慮せねばならず、計算は少々複雑になります。例えば、ある軽トラで計算上の前軸重が650kgとなった場合、タイヤ1本あたりに必要な負荷能力は半分の325kg、これをLI換算表に当てはめると「LI 69」以上が必要、という判断になります。

最大の注意点:車検業者やディーラーの独自基準

法律上は乗用車用タイヤの装着が認められていても、安全マージンを考慮し、ディーラーや一部の整備工場、車検業者では「軽貨物車はLTタイヤでなければ車検不可」という独自の厳しい社内基準を設けているケースが少なくありません。高価なタイヤを購入してから「車検が受けられない」という事態を避けるためにも、タイヤ交換を行う前に、車検を依頼する予定の業者へ必ず問い合わせて確認することが極めて重要です。

インチアップとタイヤホイール選び

インチアップは、タイヤの外径を維持したまま、ホイールの直径(リム径)を大きくするカスタム手法です。軽トラ標準の12インチから13インチ、14インチへと変更することで、見た目が格段にスタイリッシュになるだけでなく、走行性能にもポジティブな変化をもたらすことがあります。

ホイールを交換する上で、車検の観点から絶対に外せないのが、ホイールに刻印された安全基準マークの確認です。このマークがないホイールは、いかなる理由があっても保安基準不適合となり、車検を通過できません。そのマークとは、「JWL」と「JWL-T」です。

| マーク | 正式名称 | 対象車両 | 概要 |

|---|---|---|---|

| JWL | 乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準 | 乗用車(軽自動車含む) | 国が定める安全基準に適合していることを製造者が自己認証したもの。 |

| JWL-T | トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準 | トラック・バス(軽トラ含む) | 乗用車用より厳しい強度や耐久性の試験が課せられる。 |

軽トラックは貨物自動車に分類されるため、本来はより厳しい基準が課せられるJWL-T規格のホイールが推奨されます。しかし、前述のタイヤに関する法改正と同様に、ホイールも車両の最大積載状態での軸重に耐える強度があれば、JWL規格のホイールも使用可能となりました。この規制緩和が、軽トラカスタムにおけるデザインの自由度を飛躍的に高めたのです。(参考:一般財団法人 日本車両検査協会)

ホイール選びの基本3要素

デザイン性やJWLマークの有無に加えて、以下の3つのサイズが自分の軽トラに適合しているかを確認する必要があります。

- P.C.D.:ホイールを固定するボルト穴の中心を結んだ円の直径。現行の軽トラはほぼ100mmで統一されています。

- ハブ穴数:ボルト穴の数。軽トラは4穴です。

- オフセット(インセット):ホイールの中心線から取付面までの距離。この数値が、後述する「タイヤはみ出し」に大きく影響します。

軽トラタイヤの車検対応カスタムと注意点

- 人気の13インチと14インチへの交換

- オフロードタイヤやマッドタイヤとは

- 悪路に強いブロックタイヤの魅力

- 保安基準違反になるタイヤはみ出し

- スペアタイヤなしでも車検は大丈夫?

人気の13インチと14インチへの交換

ノーマルの12インチからホイール径を大きくするインチアップは、軽トラカスタムの王道です。中でも、乗り心地や実用性と、ドレスアップ効果のバランスが取れた13インチ、そしてよりスタイリッシュさを追求できる14インチが人気の中心となっています。

13インチへのインチアップ:バランス重視の選択

13インチへのインチアップは、初めてカスタムに挑戦する方にもおすすめできる、バランスの取れた選択肢です。タイヤの厚み(扁平率)をある程度確保できるため、ノーマルに近い乗り心地を維持しやすいのが大きなメリットです。例えば「155/65R13」といったサイズのタイヤは流通量も多く、比較的安価に入手できます。燃費や走行性能への影響も軽微で、さりげなく足元のおしゃれを楽しみたい方に最適です。

14インチへのインチアップ:見た目と性能を追求

14インチまで大径化すると、ホイールのデザインがより一層引き立ち、ダイナミックで迫力のあるスタイリングが手に入ります。タイヤの扁平率はさらに低くなり(例:「155/65R14」や「165/55R14」)、タイヤのたわみが減少します。これにより、ハンドル操作に対する応答性がシャープになり、コーナリング時の安定感が増すといった走行性能の向上が体感できるでしょう。一方で、路面からの細かな凹凸を拾いやすくなり、乗り心地が硬質になるというデメリットも顕著になります。

インチアップにおける絶対的なルール

どのインチを選ぶにしても、絶対に守らなければならないルールが2つあります。一つは、タイヤの外径を純正サイズから大きく変えないことです。外径が変わるとスピードメーターの表示に誤差が生じ、その誤差が一定の範囲を超えると車検不適合となります。もう一つは、交換後のタイヤのロードインデックスが、車両が求める負荷能力の基準値を必ず満たしていることです。この2点を無視したインチアップは、見た目と引き換えに安全性と合法性を失う行為だと認識してください。

オフロードタイヤやマッドタイヤとは

オフロードタイヤは、その名の通り舗装されていない悪路での走行を想定して開発されたタイヤの総称です。その武骨で機能的なデザインは、軽トラのタフなイメージと相性が良く、ドレスアップ目的で選ぶユーザーも急増しています。オフロードタイヤは、その性能特性から主に以下のタイプに分類されます。

A/T(オールテレーンタイヤ):万能の優等生

「All-Terrain(すべての地形)」を意味するA/Tタイヤは、舗装路(オンロード)での快適性と、砂利道や林道などの非舗装路(オフロード)での走破性を高い次元で両立させた万能型タイヤです。日常の通勤や買い物から、週末のキャンプや釣りといったアウトドアアクティビティまで、一台の軽トラであらゆるシーンをこなしたいユーザーに最適な選択肢と言えるでしょう。M/Tタイヤに比べてロードノイズが静かで、燃費性能にも配慮されています。

M/T(マッドテレーンタイヤ):悪路走破のスペシャリスト

「Mud-Terrain(泥の地形)」を意味するM/Tタイヤは、ぬかるんだ道や深い砂地、ロックセクションといった極めて過酷な悪路を走破することに特化したスペシャリストです。大きくえぐられたような深い溝と、ショルダー部まで張り出した巨大なブロックパターンが特徴で、泥や土を強力に掻き出して前進するトラクション性能は圧巻の一言。農作業や林業、狩猟など、プロの現場で軽トラの走破性を最大限に引き出したい場合に選ばれるタイヤです。

R/T(ラギッドテレーンタイヤ):注目の新カテゴリー

近年、A/TとM/Tの「いいとこ取り」として人気を集めているのが「Rugged-Terrain(頑丈な地形)」を意味するR/Tタイヤです。A/Tタイヤよりもオフロード寄りのアグレッシブなデザインと走破性を持ちながら、M/Tタイヤほどうるさくなく、オンロードでの快適性も一定レベルで確保しているのが特徴です。「見た目はワイルドにしたいけど、普段使いの快適性も犠牲にしたくない」というユーザーのニーズに応える、新しい選択肢として注目されています。

| 種類 | 特徴 | 得意なシーン | 注意点 |

|---|---|---|---|

| A/T (オールテレーン) | オン・オフ両立のバランス型 | 街乗り、高速道路、キャンプ場、砂利道 | 本格的なぬかるみではM/Tに劣る |

| M/T (マッドテレーン) | オフロード性能特化型 | 農道、林道、ぬかるみ、砂地、ロック | ロードノイズ大、燃費悪化、雨天の舗装路 |

| R/T (ラギッドテレーン) | A/TとM/Tの中間型 | キャンプ場、林道、少しワイルドな見た目 | 性能は良くも悪くも中間的 |

悪路に強いブロックタイヤの魅力

ブロックタイヤとは、タイヤの接地面(トレッド)が、チェスの盤面のように独立したゴムのブロックで構成されているタイヤの一般的な呼び方です。特に、前述のマッドテレーン(M/T)タイヤは、このブロックタイヤの最も象徴的な存在と言えるでしょう。

ブロックタイヤがもたらす最大の恩恵は、疑いようもなく悪路における圧倒的な駆動力(トラクション)です。ブロックとブロックの間に設けられた広く深い溝(グルーブ)が、ぬかるんだ土や雪、砂利などを効率的に噛み、そして排出する「セルフクリーニング効果」を発揮します。これにより、タイヤの溝が詰まって空転してしまうのを防ぎ、普通のタイヤでは走行不能に陥るような過酷な路面状況でも、大地をしっかりと掴んで前進することを可能にします。

この卓越した機能性に加え、見る者を圧倒するワイルドでアグレッシブな見た目の魅力も無視できません。軽トラックにブロックタイヤを装着するだけで、ノーマルとは比較にならないほどの力強さとタフな雰囲気を車全体に与えることができます。リフトアップ(車高を上げるカスタム)と組み合わせれば、その効果は絶大で、本格的なオフロードマシンさながらのスタイリングを手に入れることが可能です。

無視できないブロックタイヤの弱点

多くの魅力を持つブロックタイヤですが、その特性上、舗装路での走行にはいくつかの明確なデメリットが存在します。まず、大きなブロックが路面を叩くことで発生する「ゴォー」というロードノイズは避けられません。また、転がり抵抗が大きいため燃費が悪化し、タイヤ自体の重量も増す傾向にあります。さらに、雨天時のアスファルト路面では、接地面が少なく排水性も乗用車用タイヤほど高くないため、制動距離が伸びやすく、スリップしやすいというリスクも念頭に置く必要があります。

保安基準違反になるタイヤはみ出し

タイヤやホイールの交換を伴うカスタムにおいて、車検の合否を左右する最もクリティカルな項目が「タイヤのはみ出し」です。これは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示において厳格に規定されており、いかなる理由があってもタイヤが車体(フェンダー)の外側にはみ出している場合、保安基準不適合となり車検を通過することはできません。

この規定は、回転するタイヤが万が一歩行者などに接触するのを防ぐという人命保護の観点、そして、タイヤが巻き上げる小石や泥水が周囲の交通に危険を及ぼすのを防止するという安全確保の観点から設けられています。タイヤがはみ出す主な原因は、社外ホイールのオフセット(インセット)の選択ミスです。オフセットの数値が純正値よりも小さい(マイナス方向に大きい)ほど、ホイール全体が車体の外側に移動し、結果としてタイヤがフェンダーからはみ出してしまいます。

愛好家の間で「ツライチ」と呼ばれる、フェンダーとタイヤの面をぴったり合わせるセッティングは非常に人気がありますが、これは極めて繊細な調整が求められる上級者向けのカスタムです。車両の個体差やサスペンションの沈み込み量、タイヤの銘柄による実際の幅の違いなどを考慮しないと、静止状態では収まっているように見えても、走行中のバウンド時やハンドルを切った際にフェンダーと干渉したり、検査官から「はみ出し」と判定されたりするリスクが常に伴います。

どこからどこまでが「はみ出し」と見なされるか?

保安基準では、「タイヤの中心を通る鉛直面から、前方30度、後方50度の範囲」において、タイヤ(ホイールキャップやナットなども含む)がフェンダー内に収まっている必要があります。2017年の基準改正で、乗用車においてはタイヤのゴム部分のみ10mm未満のはみ出しが許容されるようになりましたが、この緩和規定は軽トラックのような貨物車には適用されないため、より厳格な判断が下されると認識しておくべきです。

スペアタイヤなしでも車検は大丈夫?

結論から申し上げると、適切な代替品を車載していれば、スペアタイヤ(後輪駆動車用の予備タイヤ)がなくても車検を通すことは全く問題ありません。

道路運送車両法では、走行中にパンクが発生し、走行不能に陥る危険を回避する目的で、スペアタイヤまたはそれに代わる応急修理装置の備え付けが義務付けられています。かつてはスペアタイヤの搭載が当たり前でしたが、近年の自動車業界では、車体の軽量化による燃費性能の向上や、室内・荷室空間の有効活用といった目的から、スペアタイヤを廃止し、代わりにパンク修理キットを標準装備する「スペアタイヤレス化」が主流となっています。

この流れは軽トラックにも適用されます。そのため、車両の後部や下部に搭載されているスペアタイヤを取り外したとしても、市販されているパンク修理キット(一般的にはパンク穴を塞ぐ修理剤と、空気を充填するためのエアコンプレッサーがセットになっている)を、荷台のツールボックスやキャビン内に常備しておけば、法的な要件を満たすことができます。スペアタイヤを取り外すことで得られる数十キロの軽量化は、燃費や運動性能にわずかながらも良い影響を与えるでしょう。

万能ではないパンク修理キット

パンク修理キットは非常に便利ですが、決して万能ではありません。対応できるのは、基本的にトレッド面(接地面)に釘などが刺さった、直径数ミリ程度の比較的小さなパンク穴に限られます。タイヤの側面(サイドウォール)が裂けてしまったり、ホイールが変形するほどの大きなダメージを受けたりした場合には使用できません。こうした深刻なトラブルに備え、万が一の際にはレッカー移動などを依頼できるJAFや、ご加入の任意保険に付帯するロードサービスの内容を一度確認しておくことを強くお勧めします。

軽トラタイヤ購入のおすすめ店舗

安心のおすすめタイヤ販売ってどこ?

安心で評判の良いところを紹介しますね!

タイヤフッド│オートバックス公式パートナー

- 国内外の有名ブランドタイヤを豊富にラインナップ

- タイヤ購入と交換予約がスマホで完結

- 無料パンク保証付きで安心

タイヤフッドは、簡単・便利にタイヤ交換ができる通販サービスです。国内外の一流ブランドのタイヤを取り揃え、全国4,900店舗で手ぶら交換が可能。

ネットで購入&予約が完結し、店舗に行くだけでスムーズに交換できます。

さらに、6か月間の無料パンク保証が標準付帯しているので、万が一のトラブル時も安心。有名ブランドのタイヤを手軽に、そして安心して購入したい方には、タイヤフッドが最適です!

オートウェイ│安さを求めるならアジアンタイヤ

- アジアンタイヤを格安販売(国産タイヤの約1/4の価格)

- 国産タイヤも取り扱い、選択肢が豊富

- 最短翌日配送でスピーディーな対応

オートウェイは、圧倒的な低価格とスピード配送が魅力のタイヤ通販サイトです。アジアンタイヤを中心に、国産タイヤも取り扱っているため、コスパ重視の方にぴったり。

全国3,500以上の提携店舗「タイヤピット」での取付サービスも充実しており、オンラインで購入後すぐに交換予約が可能。安く・早く・手軽にタイヤ交換をしたいなら、オートウェイがおすすめです!

タイヤワールド館ベスト│最安値タイヤ多数取り揃え

- 楽天・Yahoo!連携による圧倒的な価格とポイント還元力

- 約4,800店の取付ネットワークがもたらす究極の利便性

- アジア系ブランドまで網羅する幅広い品揃え

「タイヤ交換って、高くて面倒…」その常識、今日で終わりにしませんか?

タイヤワールド館ベストなら、驚きの激安価格でタイヤをネット注文し、取り付けは【あなたの街のガソリンスタンド】でOK!

重いタイヤを運ぶ必要も、高額な工賃に悩む必要もありません。

全国4,800店のネットワークが、あなたのタイヤ交換を驚くほど「安く、ラクに」変えてみせます。

まとめ:軽トラタイヤ車検対応の要点

- 軽トラには耐荷重性能に優れたLT(ライトトラック)タイヤが標準装備されている

- PR(プライレーティング)はタイヤの強度を示す指数で6PRが一般的

- 現在の軽トラタイヤは操縦安定性に優れるラジアルタイヤが主流

- 条件を満たせば乗用車用の普通タイヤも装着可能で車検にも対応する

- 乗用車用タイヤを履く際はロードインデックス(LI)が軸重を上回る必要がある

- ホイールは国土交通省の安全基準であるJWLまたはJWL-Tマークが必須

- インチアップは見た目を向上させるが乗り心地が硬くなるなどの変化もある

- 13インチや14インチへの交換はデザインの選択肢が広がる人気のカスタム

- タイヤ外径が純正サイズと大きく変わらないものを選ぶのがメーター誤差を防ぐコツ

- オフロードタイヤにはオンオフ兼用のA/Tと悪路特化のM/Tがある

- M/Tに代表されるブロックタイヤは悪路でのグリップ力と迫力ある見た目が魅力

- フェンダーからタイヤがはみ出すと保安基準違反で車検には絶対に通らない

- パンク修理キットなどを車載していればスペアタイヤなしでも車検は問題ない

- タイヤやホイール交換の際は車検場や専門業者への事前確認が最も確実

- 安全なカーライフのためにも保安基準を守ったカスタムを心掛けることが大切

コメント